Je crois que le cinéma exerce sur les spectateurs un certain pouvoir hypnotique. Il suffit de regarder les gens qui sortent d’une salle de cinéma, toujours en silence, la tête basse et l’air lointain. Le public du théâtre, de la corrida et le public sportif montrent beaucoup plus d’énergie et d’animation. L’hypnose cinématographique, légère et inconsciente, est due sans doute à l’obscurité de la salle, mais aussi aux changements de plans, de lumières et aux mouvements de caméra, qui affaiblissent l’intelligence critique du spectateur et exercent sur lui une sorte de fascination et de viol.

Je crois que le cinéma exerce sur les spectateurs un certain pouvoir hypnotique. Il suffit de regarder les gens qui sortent d’une salle de cinéma, toujours en silence, la tête basse et l’air lointain. Le public du théâtre, de la corrida et le public sportif montrent beaucoup plus d’énergie et d’animation. L’hypnose cinématographique, légère et inconsciente, est due sans doute à l’obscurité de la salle, mais aussi aux changements de plans, de lumières et aux mouvements de caméra, qui affaiblissent l’intelligence critique du spectateur et exercent sur lui une sorte de fascination et de viol.

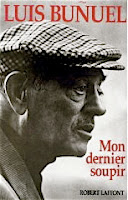

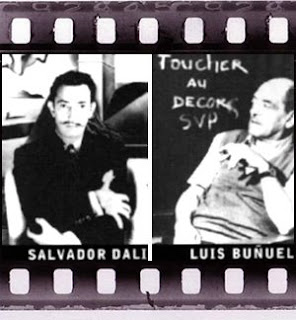

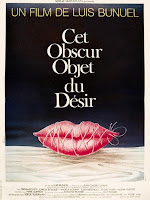

L’attraction du cinéma décrite par Luis Bunuel dans Mon dernier soupir (1) contient plusieurs mots-clefs qui, superposés comme des voiles au vent, laissent deviner l’un des univers les plus troubles, les plus profonds et les plus libres du septième art.

« Pouvoir hypnotique, hypnose inconsciente, fascination, viol… » ; autant d’images de Bunuel refoulées dans notre inconscient cinématographique qui remontent en désordre à la surface : une sainte souillée dans une orgie de mendiants, un dîner de notables sur une scène de théâtre, une femme qui suce le pouce d’une statue comme un pénis, une boîte au son d’insecte qui excite une masochiste, une beauté dédoublée dans l’énigme de sa sexualité…

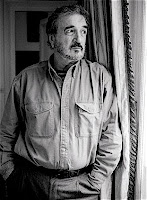

L’enfance de Bunuel à Saragosse au sein d’un milieu bourgeois, ses années d’études à Madrid et à Tolède imprégnées de la violence des rituels catholiques, son appartenance au mouvement surréaliste, ses courts métrages d’avant-garde, son exil américain, ses mélodrames mexicains, ses fictions romanesques à la française défilent devant nos yeux comme des flammes successives. Chacune reflète l’une des multiples facettes l’œuvre du cinéaste. Et pourtant, toutes vacillent, se dérobent si nous tentons de les saisir, de les enfermer dans une seule définition tant la cohérence du cinéma de Don Luis Bunuel n’a d’égal que sa diversité radieuse et l’opacité de son mystère.

Sa filmographie réalisée sur différents continents, mais coulant toujours de la même veine espagnole, dilate les lois du temps, bouscule les règles de la narration, déchire la pornographie, embrasse la morale et exhibe avec délice notre perversité latente et nos tentations criminelles.

Voir et revoir un ou des films de Bunuel est une expérience vertigineuse comme la jouissance car chaque film – d’une sécheresse qui refuse tout lyrisme – ouvre la porte d’un cabinet à la Barbe Bleue où l’imaginaire côtoie la réalité, où le sexe, la mort, la puissance et la foi imprègnent le spectateur d’instincts les plus purs et les plus vils : ceux qui tissent l’étoffe des rêves.

Le songe d’une nuit d’hiver

Le surréalisme existe depuis la nuit des temps avec plus ou moins d’éclat. Il imprègne tout particulièrement l’art celte, les peintures du Moyen Age ou encore celles de la période romantique.

La particularité du mouvement surréaliste est d’être quasiment né avec le cinéma puisque André Breton, Paul Eluard et Louis Aragon – surréalistes absolus – voient le jour dans les dernières années du XIXe siècle à l’heure des premières projections.

Ce mouvement, au sortir des tourments de la première guerre mondiale et de la Révolution russe, se rallie dans un premier temps au dadaïsme. Il éclot à Paris lors de la découverte de la psychanalyse. Le surréalisme refuse toute compromission bourgeoise, rejette l’aliénation carriériste, revendique le mélange du songe et du réel, prône le lâcher prise de l’expression automatique dans les arts : la peinture (René Magritte), la littérature (Robert Desnos) ou encore la photograhie (Man Ray).

Dans Mon dernier soupir, Bunuel évoque ainsi le groupe :

Les surréalistes, qui ne se considéraient pas comme des terroristes, des activitismes armés, luttaient contre une société qu’ils détestaient en utilisant comme une arme principale le scandale. Contre les inégalités sociale, l’exploitation de l’homme par l’homme, l’emprise abrutissante de la religion, le militarisme grossier et colonialiste, le scandale leur parut pendant longtemps le révélateur tout-puissant, capable de faire apparaître les ressorts secrets et odieux du système qu’il fallait abattre (…) En ce qui me concerne, ma rencontre avec le groupe fut essentielle et décida du reste de ma vie.

Un soir de janvier 1929 à Figueras, Le chien Andalou naît de deux songes d’artistes : Luis Bunuel et Salvador Dali. Le premier raconte un rêve au second. Un nuage effilé coupe la lune. En parallèle, la lame d’un rasoir tranche un œil.

Dali répond par un autre rêve. Une main d’où s’échappent des fourmis. Il lui propose aussitôt d’écrire un film à partir d’un échange de songes. Les deux amis se fixent des règles draconiennes :

N’accepter aucune idée, aucune image, qui pût donner lieu à une explication rationnelle psychologique ou culturelle. Ouvrir toutes les portes à l’irrationnel. N’accueillir que les images qui nous frappent, sans chercher à savoir pourquoi.

Enfin, à chaque image proposée par l’un, le second a un droit de veto instantané.

En une semaine, Bunuel et Dali écrivent le scénario d’Un chien andalou, œuvre de cinéma surréaliste. La productrice du court-métrage n’est autre que la mère de Bunuel. Les prises de vue s’effectuent en deux semaines aux studios de Boulogne Billancourt et au Havre. Dali n’assiste qu’aux derniers jours de tournage.

Luis Bunuel vient de faire la connaissance de Louis Aragon et de Man Ray. Enthousiasmés par le film, ils organisent la première projection publique au Studio des Ursulines. Dans la salle, le groupe surréaliste au grand complet, Picasso, Cocteau, le musicien Georges Auric ainsi que le décorateur et costumier Christian Bérard. Bunuel se transforme alors en Petit Poucet rebelle et prévoyant. Dans ses mémoires, il confie :

Très nerveux comme on l’imagine, je me tenais derrière l’écran avec un gramophone, je faisais alterner des tangos argentins et Tristan et Yseult de Wagner. J’avais mis quelques cailloux dans mes poches pour les lancer sur l’assistance en cas d’échec. (…) Mes cailloux ne furent pas nécessaires. A la fin du film, derrière l’écran, j’entendis des applaudissements prolongés et je me débarrassai discrètement, sur le plancher, de mes projectiles.

Le film demeure à l’affiche pendant huit mois. Malgré le succès, une cinquantaine de dénonciateurs se ruent au commissariat et exigent l’interdiction de cette œuvre obscène et cruelle. On assiste à deux avortements pendant les projections et le malentendu s’installe entre Bunuel et le grand public. Dorénavant, l’admiration sans borne ne cessera de côtoyer les insultes, les menaces et le scandale jusqu’au dernier film du Maître : Cet obscur objet du désir.

La loi du désir

Extrait du scénario original d’Un Chien andalou avec Pierre Batcheff (l’homme) et Simone Mareuil (la jeune fille) :

Alors, avec la décision d’un homme dans son plein droit, le personnage s’approche de la jeune fille et, après l’avoir regardée lascivement dans le blanc des yeux, il lui saisit les seins à travers l’étoffe.

Gros plan des mains lascives sur les seins. Ceux-ci émergent de dessous la robe. On voit alors une terrible expression d’angoisse, presque mortelle, se refléter sur les traits du personnage. Une bave sanguinolente lui coule sur la poitrine découverte de la jeune fille.

Les seins disparaissent pour se transformer en cuisses et continuent d’être palpés par le personnage. L’expression de celui-ci a changé. Ses yeux brillent de méchanceté et de luxure. Sa bouche grande ouverte se referme, minuscule, comme resserrée par un sphincter.

La jeune fille recule vers l’intérieur de la chambre, suivie par le personnage toujours dans la même attitude. Subitement, elle a un geste énergique pour lui séparer les bras, se libérant ainsi du contact entreprenant.

Cette séquence illustre avec précision l’un des thèmes principaux de l’œuvre de Bunuel : le désir d’un homme pour une femme qui se dérobe. L’attraction du désirant, la soumission de la désirée qui finit par céder pour mieux prendre le pouvoir jusqu’à l’anéantissement du désirant. Cette loi du désir est si impétueuse, si impérieuse pour les personnages qu’elle pulvérise tous les carcans sociaux, politiques et religieux. Elle chamboule aussi l’espace temps et détruit le principe d’identité. Dans Un chien andalou, les livres deviennent ainsi des armes à feu, les seins se convertissent en fesses, un papillon devient une tête de mort, un oursin se transforme en aisselle.

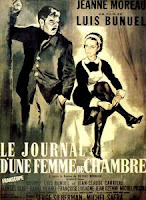

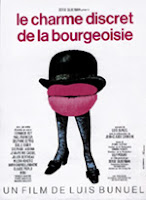

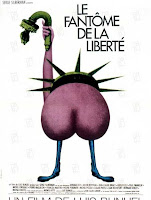

Les trois dernières œuvres de Bunuel écrites avec Jean-Claude Carrière et produites par Serge Silberman – trio créatif crée en 1964 pour l’adaptation du roman d’Octave Mirbeau Le journal d’une femme en chambre – éclatent le principe d’identité, explosent la logique de narration. Dans La voie lactée, Le fantôme de la liberté et Le charme discret de la bourgeoisie, une enfant est à la fois présente et absente, un évêque est aussi un jardinier, un prêtre peut à la fois confesser un mourant et le tuer d’un coup de carabine, une femme de soixante ans possède le corps d’une jeune fille…

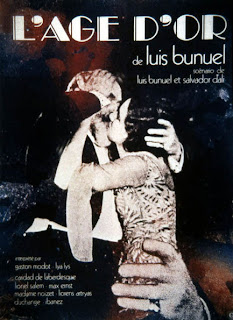

La loi du désir qui irrigue et déborde dans les scénarios de Bunuel est encore plus franche à partir de L’âge d’or (1930). Les deux personnages (Gaston Modot et Lya Lys) qui s’accouplent bestialement sur le sol, en dépit du regard d’autrui, sont rejetés par les couches de la société rurale et cléricale lors de la manifestation officielle qui ouvre le film, puis bourgeoise lors de la réception.

Plus leur union physique est contrariée, plus leur psychisme se lie à distance dans une étroite communion sexuelle. Obsédé, le héros séparé de force de sa maîtresse avance dans les rues, entouré de gendarmes. Comme des hallucinations, il voit les doigts, les jambes et le visage de sa désirée dans chaque publicité rencontrée sur son chemin.

De son côté, la femme a un doigt bandé. Pendant la réception, elle ne cesse de caresser avec frénésie le même doigt guéri. Enfin, elle suce avec avidité le gros orteil d’une statue. Tous ces actes évoquent le non contact avec le pénis de son amant, la masturbation et la fellation empêchées par le groupe. Plus le film avance, plus les codes sociaux volent en éclats face à la déferlante des fantasmes.

Corps raccords

Dans la collection Grands cinéastes (2), Alain Bergala souligne avec une grande justesse que la loi du désir n’imprègne pas seulement les scénarios et la mise en scène de Bunuel, mais influence aussi le montage de ses œuvres.

Le cinéaste n’est pas avare d’un procédé cinématographique qui vise souvent à amplifier le suspense : le montage parallèle. Avec Bunuel, ce procédé s’éloigne de la dualité ou de la complémentarité des plans. Il souligne plutôt l’expression du désir qui apporte au personnage une intuition. Les visions parallèles du montage se transforment alors en voyances tant elles épousent le mental aimanté des protagonistes. Deux exemples :

Viridiana (1961)

L’héroïne alors novice (Sylvia Pinal) s’habille dans sa chambre située dans le domaine de son oncle (Fernando Rey). Elle libère ses cheveux blonds de son voile, retire son habit religieux et commence à retirer ses bas. Pendant ce temps, son oncle joue de l’orgue dans une autre pièce. Quand les jambes de Viridiana sont nues, Bunuel opère une coupe sèche. Un noir se fait comme une perte de conscience, une courte syncope de l’image. Le visage de l’oncle apparaît, visiblement troublé. Par la musique qu’il interprète ?… Non, car ses yeux se ferment et trahissent une émotion sexuelle refoulée à l’égard de sa nièce virginale.

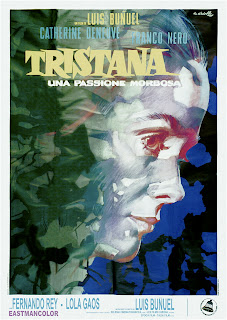

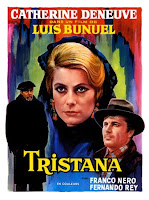

Tristana (1970)

Tristana (1970)

La jeune pupille (Catherine Deneuve) rencontre le jeune peintre qui deviendra son amant (Franco Nero).

Bunuel opère un cut sur un léger ralentissement de Don lope (Fernando Rey) qui arpente une rue de Tolède.

Cet arrêt dans sa promenade peut-être considéré comme une léger malaise qui lui révèle à distance la trahison de sa pupille.

Ces liens subliminaux sont aussi puissants que mystérieux. Parfois, l’horreur d’une situation peut aussi se réduire à un seul plan comme dans Le journal d’une femme de chambre. Le fils Monteil (Michel Piccoli) est un être socialement et maritalement soumis, mais doté d’un appétit sexuel insatiable. Pourtant, ni sa femme (Françoise Lugagne), ni Célestine (Jeanne Moreau) ne cèdent à ses avances assidues. Il parvient à ses fins avec une servante âgée et dévouée (Muni). Les pleurs de la vieille femme offrent un raccourci d’une brutalité incroyable car elle signifie que la proposition de son maître lui fait horreur, mais aussi qu’elle n’osera lui tenir tête tant sa classe inférieure est écrasée par une bourgeoisie des plus rustres.

Bunuel ne montre jamais de sexe dans ses films car il a horreur de la pornographie. Il déclare à ce sujet :

La pornographie est la physiologie de l’érotisme. Et je suis contre car je crois à l’amour. (…) La pornographie, c’est l’amour célébré dans une arène ou dans un stade.

Le comble de l’érotisme dans l’œuvre de Bunuel est la scène culte où, de son balcon, Tristana s’exhibe au sourd-muet Saturno (Jesus Fernandez). C’est l’héroïne qui dirige littéralement la mise en scène où le désir circule. Rarement au cinéma un personnage et son interprète se font à ce point les portes-parole d’un metteur en scène à l’intérieur d’une séquence. Tristana organise le fantasme. Elle ordonne à Saturno d’aller dans le jardin, lui indique une place bien précise (une contre-plongée) à la juste distance, celle qui sépare l’érotisme de la pornographie.

N’est-ce pas cette distance inspirée qui fait de Luis Bunuel – malgré son cortège étrange de meurtriers, de terroristes, de violeurs, de manipulatrices et de saintes – un des créateurs le plus proche de nos frustrations et de nos refoulements, mais aussi de nos aspirations et de nos espoirs ? L’un des plus grands, des plus poétiques, mais surtout l’un des Maîtres les plus humanistes du septième art.

Jean Claude Carrière a participé à l’écriture de six œuvres de Luis Bunuel : Le journal d’une femme de chambre, Belle de jour, La voie lactée, Le charme discret de la bourgeoisie, Le fantôme de la libertéetCet obscur objet du désir. Comme un disciple, il s’est fait la promesse de ne jamais refuser une occasion d’évoquer l’œuvre de celui qui lui a tant donné pendant presque vingt ans et qu’il considère comme son Maître.

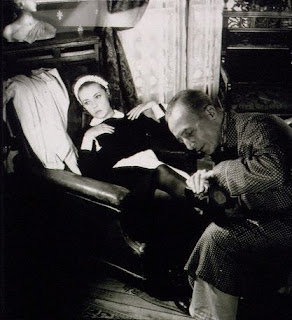

Imaginez une maison au cœur d’un jardin dans le quartier de Pigalle sous un soleil pâle d’hiver. Jean-Claude Carrière me conduit au sous-sol. Nous nous installons côte à côte dans un fauteuil confortable. Soudain, un chat noir bondit et glisse sur nos genoux, semble veiller sur cet entretien aux allures de conversation. Ce chat qui ronronne me rappelle le bestiaire symbolique si cher à Bunuel. Et si l’esprit du Maître flottait là et nous enveloppait ?…

C’est par l’intermédiaire de Serge Silberman que vous rencontrez Luis Bunuel…

Silberman appelle mon agent artistique de l’époque, Micheline Rozan qui s’occupait aussi de Jeanne Moreau. Il lui dit que Luis Bunuel prépare un film et cherche un scénariste. Micheline qui ne me connaissait que depuis quelques mois me recommande aussitôt. Je n’avais alors écrit que le long métrage de Pierre Etaix Le soupirant (3) ainsi qu’un documentaire animalier de Gérald Calderon Bestiaire d’amour d’après un livre de Jean Rostand. J’étais donc un tout jeune scénariste, mais amoureux déjà de l’œuvre de Bunuel ! Silberman me convie donc à un déjeuner avec Bunuel pendant le festival de Cannes de 1963, à l’hôtel Montfleury exactement.

C’est pour l’adaptation du Journal d’une femme de chambre…

Oui, Bunuel a rencontré plusieurs scénaristes à Cannes. Je me souviens que je n’ai pas mis les pieds au festival. Je me suis rendu directement à l’hôtel Montfleury. A 13 heures piles, il est venu vers moi et m’a conduit dans la salle à manger. La première question qu’il a posée en me regardant très attentivement fut : « Est-ce que vous buvez du vin ? ». À ses yeux, c’était fondamental. Lorsque, très innocemment, je lui ai répondu que je venais d’une famille de vigneron, son visage s’est illuminé. Il a alors commandé deux bouteilles et notre complicité a commencé à partir de cet instant. Plus tard, il m’a avoué : « Même si vous n’aviez pas de talent, au moins nous aurions un sujet de conversation en commun : le vin ! ».

Bunuel avait aussi aimé Le soupirant pour son influence burlesque chère aux surréalistes et Bestiaire d’amour qui lui rappelait ses études en entomologie. Il était capable de donner tous les noms des insectes en latin.

Lors du repas, je lui confie que Le journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau est une succession de sketchs et qu’il serait intéressant de réunir plusieurs des personnages en une seule famille. Il avait eu la même idée ! Nous buvons le café. Je reprends l’avion. Et une semaine plus tard, Silberman m’apprend que je pars en Espagne le surlendemain !

Vous étiez aux anges, j’imagine…

J’osais à peine y croire. Je suis parti en voiture – une décapotable anglaise d’occasion qui marchait quand elle voulait ! – laissant à Paris ma femme et ma fille qui venait de naître. Le voyage vers Bunuel a été épique. Je suis tombé en panne dans les Pyrénées. C’est un forgeron qui a réparé mon véhicule. J’ai même pris trois séminaristes en stop. Comme à l’époque, je ne parlais pas un mot d’espagnol, nous avons conversé en latin. Et je suis arrivé à Madrid avec un véhicule au pot d’échappement cassé qui faisait un bruit effrayant !

C’est déjà un film de Bunuel !

Tout à fait ! Nous avons travaillé à l’adaptation du Journal d’une femme de chambre dans La Torre, un gratte-ciel de Madrid. J’étais mort de trac, mais surtout j’étais « Mister Yes » face à Bunuel. J’étais très admiratif et je voulais trop aimer ses idées. Après une dizaine de jours de travail, Silberman m’a invité seul à dîner. Il a fait l’éloge de mon travail, mais – car il y a toujours un « mais » dans ces cas-là – il m’a conseillé de parvenir à lui dire « non ». Plus tard, j’ai appris que c’est Bunuel qui avait arrangé ce rendez-vous avec son producteur afin que je devienne un véritable collaborateur, c’est-à-dire quelqu’un s’oppose à ses idées quand elles n’étaient pas fameuses. Chose très difficile pour un jeune scénariste face à un monument du cinéma. Mais peu à peu, j’y suis parvenu…

Et vous jouez aussi le rôle du curé dans Le journal d’une femme de chambre…

Oui. (rire) Bunuel m’avait trouvé bon dans ce rôle lors de mes improvisations à l’écriture !

J’adore le pas de Jeanne Moreau dans le film. Ce pas aérien, élastique, très « petite souris » !

Bunuel déclarait que Jeanne avait le pied de La Gravida que l’on retrouve sur les stèles antiques. Pied à la verticale du sol. Bunuel adorait la démarche de Jeanne d’où les gros plans sur ses pieds. La démarche de Moreau est le contraire de celle de Bardot qui est très souple, très glissée…

Comme celle d’un chat, d’un félin.

Je me souviens de Jeanne pendant le tournage. Un jour, elle vient vers moi et me dit : « Je suis très inquiète parce que Bunuel ne me dit rien. Il m’indique mes déplacements, mais pas un mot sur mon interprétation du rôle. Il est peut-être déçu, mécontent… » Je joue de bonne grâce l’intermédiaire, et je touche deux mots à Bunuel. Il me répond alors : « Qu’est-ce que vous voulez que je lui dise. C’est elle qui m’apprend des choses sur le personnage ! ».

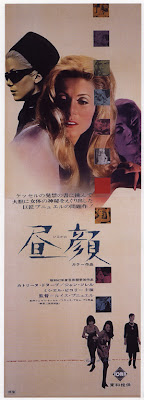

Belle de jourest le plus grand succès commercial de la carrière de Bunuel…

Je travaillais sur Le voleur de Louis Malle quand Luis Bunuel me propose Belle de jour. Catherine Deneuve est absolument formidable dans le film. Elle dit que dans le monde entier, à chacune de ses interviews, on lui parle de Belle de jour.

À mes yeux, ce rôle féminin représente la quintessence de l’actrice. Il balaie le champ incroyable qui va de la vierge à la putain. L’image pure de Deneuve comme une icône religieuse contrariée par une névrose qui l’avilit…

Nous étions conscients que le livre de Joseph Kessel était un roman de gare, un mélo frappé d’irréalité. Donc, nous avons désiré opposer à cette irréalité, la réalité absolue des fantasmes féminins. J’ai fait beaucoup de recherches. Nous avons été dans les bordels de Madrid avec Bunuel et conversé avec son neveu qui était psychiatre. C’est lui, à la troisième version du scénario, qui nous a indiqués que nous écrivions le portrait d’une masochiste. Nous avons alors retenu uniquement ce parti pris. Jacques Lacan faisait diffuser le film lors de ses séminaires de psychanalyse.

Et avec Bunuel, vous faites d’un roman moyen un chef d’œuvre du cinéma !

Secrètement, le succès de Belle de jour est inconscient. Beaucoup de femmes se sont reconnues dans les fantasmes sans oser l’avouer. Lors de sa sortie, je me souviens d’un article très méchant de Michel Cournot dans Le nouvel observateur. Il écrivait qu’avec ce film nul, Bunuel était mort ! Puis, Belle de jour a décroché Le Lion d’Or à Venise en 1967.

C’est le film le plus hitchcockien de Bunuel. Il y fait une apparition, le chignon de Catherine Deneuve rappelle celui de Kim Novak dans Vertigo, Séverine est frigide comme Marnie. La ligne pure et atemporelle des tenues d’Yves Saint-Laurent ressemblent à celles de Tippi Hedren dans Les oiseaux…

Hitchcock avait déclaré à un journaliste américain qui lui demandait quel metteur en scène il admirait : « À part moi, Bunuel. ».

Lors d’un déjeuner mythique à Hollywood, j’ai joué les traducteurs entre ces deux Maîtres. Hitchcock connaissait par cœur les films de Bunuel. Il admirait tout particulièrement la séquence de Tristana, adapté d’un roman de Benito Perez Galdos, où l’on découvre l’héroïne après son amputation. Elle joue du piano. La caméra descend sur son unique jambe, puis remonte sur le visage de Deneuve qui a adopté un masque de dureté. Tristana est devenue une autre femme.

Bunuel respectait aussi beaucoup le cinéma d’Hitchcock, mais il le traitait de starlette à cause de ses fameuses apparitions. Lorsque Luis est apparu dans Belle à jour, je lui ai déclaré : « Maintenant, il y a deux starlettes ! ». Ça l’a fait rire !

Au sujet des costumes du film, Catherine qui était très jeune voulait porter des mini jupes alors en vogue. Bunuel s’y opposait formellement. C’est moi qui ai eu l’idée de la rencontre entre Deneuve et Saint-Laurent. Et je pense que c’est la seule fois où Bunuel a assisté à un défilé de mode ! (rire) Yves Saint-Laurent avec son intelligence habituelle a fait un travail admirable. J’ai collaboré plusieurs fois avec lui et il a toujours fait preuve d’un sens théâtral et cinématographique inouï. Ce film est d’une grande beauté. Sans aucun calcul de mise en scène ou de photographie. Il tient le coup comme on dit…

La voie lactée, Le charme discret de la bourgeoisie et Le fantôme de la liberté composent une trilogie. Celle de votre alliance avec Luis Bunuel, mais aussi avec le producteur Serge Silberman. Ces trois films sont libres et magiques car vous vous affranchissez de toutes les règles de narration, vous bousculez l’espace-temps…

Bunuel et moi avons mangé en tête à tête plus de deux milles fois. Nous avons connu un vrai rapport de couple ! (rire) La notion d’hérésie nous poursuivait l’un et l’autre depuis longtemps et nous souhaitions la traiter au cinéma. Le coup d’envoi de La voie lactée s’est produit à Cannes où nous avons vu La chinoise de Jean-Luc Godard. En rentrant à l’hôtel, Bunuel mi-séduit, mi-irrité me lance : « Eh bien, si c’est ça le cinéma d’aujourd’hui alors on peut le faire notre film sur les hérésies ! ».

J’ai dû alors réaliser un travail très difficile. Pendant six mois, j’ai regroupé un grand nombre de documentations pour revenir vers Bunuel avec un catalogue des hérésies. Je leur ai d’ailleurs trouvé un nouveau système de classifications qui a été publié dans Etudes, la revue éditée par les Dominicains depuis la fin du XVIIe siècle.

Si Serge Silberman et moi-même avons joué un rôle dans l’existence de Bunuel, c’est celui de l’avoir convaincu à faire encore des films. Peut-être sans nous deux, il aurait cessé le cinéma après l’interdiction de Viridiana en Espagne sous le régime de Franco. Il aurait pu se retirer et vivre très modestement. N’oubliez pas qu’il avait alors soixante-cinq ans, qu’il avait connu l’exil. En pleine force de l’âge, il n’avait pas pu tourner pendant une quinzaine d’années entre Terre sans pain et Gran Casino. Malgré tant d’adversités, Bunuel était demeuré un homme profondément bon, sans l’ombre d’une amertume.

Une telle fidélité entre un cinéaste et un scénariste supposent des scénarios inachevés, des projets avortés…

Nous avons aussi écrit deux scénarios qui n’ont jamais été réalisés : une adaptation du Moine de Mathew Gregory Lewis qui n’a pu voir le jour pour des histoires de producteurs. Nous l’avons toujours regretté. Beaucoup plus tard, après Le charme discret de la bourgeoisie, nous avons adapté Là-bas de Karl Joris Huysmans. Enfin, nous avons écrit un scénario original Une somptueuse cérémonie. En 1979, lors de l’écriture de sa seconde version, Bunuel a abandonné le projet et le cinéma par manque de force.

Il nous est arrivé aussi de ne pas poursuivre certaines histoires qui ne nous semblaient pas assez bonnes ou intéressantes. Dans ces cas, Silberman payait mon voyage et nos frais d’hôtel pour rien.

La voie lactée se présente comme un roman picaresque…

C’est en 1967 que nous commençons son écriture dans un paradore decoré d’anges et de démons dans la Sierra de la Grenade. C’est un merveilleux automne. Pendant deux mois, nous demeurons seuls en pleine montagne au milieu des bouquetins et des chamois. Parfois, nous descendons au village à une dizaine de kilomètres pour prendre un café.

Silberman vient nous rejoindre à Madrid afin de lire la première version. Nous pensons qu’il va la refuser tant son traitement est singulier. Au bout d’une heure et demie, il revient et déclare : « J’ai beaucoup ri. Je fais le film ! ».

Serge connaissait alors un revers de fortune et était un peu fatigué. Bunuel et moi l’avons pris par le bras et lui avons conseillé de faire un séjour dans une très bonne maison que nous connaissions avec un personnel en blouse blanche qui prendrait grand soin de lui. Bref, nous le conduisions vers un asile tant son enthousiasme pour notre scénario nous éberluait !

À la façon d’Hitchcock ou de Chabrol aujourd’hui, vos scénarios étaient très écrits et ne laissaient aucune place à l’improvisation…

Oui. Ils étaient écrits de façon très précise, mais sans aucune indication technique. Bunuel se réservait la place et les mouvements de caméra pendant les tournages. Il était un excellent caméraman et cadreur. Généralement, nous écrivions deux versions pour chaque film, parfois trois. Nous nous retrouvions pendant un ou deux mois pour travailler à la première mouture. Nous nous quittions pendant une période de même durée à peu près. Puis, nous nous reprenions et finalisions le scénario. Bunuel était un grand méditatif. Il y avait de longues plages de silence entre nous lors de nos séances de travail. Luis avait un grand besoin de solitude au quotidien. Il se réfugiait alors dans un bar où il pouvait réfléchir à souhait. Entre les films, il respectait des horaires très stricts de repas, de promenades et de méditations. Sur certaines photographies, je trouve qu’il ressemble à un lama bouddhiste…

Le charme discret de la bourgeoisie ressemble à un conte des Mille et une nuits où un intrus relance constamment l’histoire, mais interrompt aussi le bon déroulement du dîner…

C’est vrai. Pour ce film, Bunuel m’appelle un jour. Affolé, il me dit : « Jean-Claude venez vite. Je ne sais pas comment faire ce film ! Je sais composer un plan avec trois ou quatre personnages ou avec des groupes comme dans L’ange exterminateur. Mais dans Le charme discret de la bourgeoisie, les six personnages sont principaux. Si je les garde tous ensemble dans le cadre, je m’éloigne d’eux. Si je passe de l’un à l’autre à chaque plan, je réalise un « film mitrailleuse ». Vous qui êtes le roi du découpage (c’est comme cela qu’il me surnommait), aidez-moi ! ».

C’est pourquoi Le charme discret de la bourgeoisie est tourné d’une façon différente avec de longs plans séquences qui durent deux à trois minutes. À la fin de notre collaboration, il m’a lancé mi-furieux, mi-rigolard : « Bon, ce film je le tournerai comme Renoir ! ».

Et la surdité de Bunuel, elle était plus ou moins feinte ?

Ah non, absolument pas ! Il lui arrivait de couper son appareil auditif, mais il était vraiment sourd. De la même oreille que ma belle-mère, d’ailleurs. C’est pourquoi je savais diriger ma voix pour qu’il m’entende. Il savait lire aussi sur mes lèvres. Un jour, Il a déclaré à un journaliste : « Si je travaille avec Jean-Claude Carrière, c’est parce qu’il a une voix que je comprends même s’il ne dit que des bêtises ! ». (rire) Pendant les tournages, il portait un casque qui augmentait les sons et lui permettait d’entendre les dialogues.

Le fantôme de la libertéest composé comme un cadavre exquis…

Ce film remet complètement en question la notion même d’histoire. La difficulté était de parvenir à écrire une succession d’intrigues interrompues avant leur conclusion – autrement dit une série de déceptions – mais sans que ce traitement ne soit jamais ennuyeux. Bunuel était très pudique et ne parlait pas beaucoup de ses films et de son oeuvre, mais je sais qu’il aimait tout particulièrement deux ou trois scènes du Fantôme de la liberté. Notamment, la séquence de la petite fille perdue et retrouvée…

Cet obscur objet du désir est une adaptation de La femme et le pantin, le roman de Pierre Louys dont le personnage principal est espagnol …

Bien avant que nous nous rencontrions, Bunuel avait déjà écrit une adaptation de ce livre pour lequel il avait une grande tendresse. Il envisageait Stefania Sandrelli et Vittorio Gassman dans les rôles principaux, mais les producteurs lui ont préféré le scénario de Julien Duvivier qui le tourna avec Brigitte Bardot et Antonio Vilar.

Lorsque nous nous sommes mis au travail, Bunuel m’a interdit de lire son ancien scénario. D’ailleurs, je crois qu’il l’avait égaré… Pendant l’écriture de Cet obscur objet du désir, l’idée nous est venue d’offrir deux interprètes au rôle féminin afin de renforcer son énigme et de gommer toute psychologie. À la fin de la journée, Bunuel a renoncé à cette idée. Il l’a alors qualifiée d’ « un caprice d’un jour pluvieux ».

Le tournage a donc commencé avec une seule comédienne…

Oui, avec Maria Schneider. Mais comme Bunuel n’a pu s’entendre avec elle, le tournage à Madrid s’est interrompu. Il est revenu sur cette idée de dédoublement lors d’un apéritif avec Silberman auquel je n’assistais pas. Il lui a demandé : « Serge, est-ce que vous connaissez une femme qui pourrait être toutes les femmes ? » Serge a immédiatement compris son désir et lui a répondu : « Est-ce que vous voulez engager deux actrices pour le même rôle ? ». Bunuel a dit : « Peut-être… ». Et deux mois plus tard, alors que le décor avait été démoli, le tournage a recommencé avec Carole Bouquet et Angela Molina qui avaient déjà passé des essais lors de la préparation du film.

Il vous reste encore une œuvre à écrire avec Bunuel, c’est son livre d’opinions et de mémoires : Mon dernier soupir…

Pendant ces années de travail en commun, j’avais pris des tas de notes et je l’encourageais à en faire un livre. Invariablement, il me répondait : « Non, non, toutes les femmes de chambre écrivent leurs mémoires ! ».

Pour le convaincre, j’ai écrit de moi-même un chapitre du livre. Celui sur les bars. Bunuel employait des mots peu usités lorsqu’il s’exprimait en français. Des mots comme « misérable » ou encore « ingénieux ». Lorsque je lui proposais une idée et qu’il la qualifiait d’ingénieuse, cela voulait dire qu’elle était habile mais peu profonde et qu’elle ne lui convenait pas. J’ai donc respecté son langage et il s’est reconnu. Je l’ai alors rejoint à Mexico. Nous nous sommes mis au travail pendant trois ou quatre semaines. Chaque matin, j’allais chez lui. Et l’après-midi, je mettais en forme le récit de sa vie à l’hôtel. Bunuel a été heureux quand le livre a été traduit en espagnol. Dès sa parution, il a rencontré un très grand succès.

Que vous a apporté Bunuel dans votre vie ?

Un vrai Maître, c’est quelqu’un que l’on peut consulter après sa mort. Bunuel est d’une présence constante dans mon existence. Non seulement pour les scénarios, mais aussi dans la vie, dans mon quotidien. Bunuel est un personnage très moral comme son cinéma.

Un vrai Maître, c’est quelqu’un que l’on peut consulter après sa mort. Bunuel est d’une présence constante dans mon existence. Non seulement pour les scénarios, mais aussi dans la vie, dans mon quotidien. Bunuel est un personnage très moral comme son cinéma.

J’ai connu une époque où l’on pouvait vendre un film sur le nom d’un grand Maître du septième art : Kubrick, Visconti, Bunuel… Depuis les morts de Bergman et d’Antonioni, il me semble que ce temps est révolu. Le cinéma a aussi perdu de la puissance culturelle qu’il a connue jusque dans les années 1970.

Le premier plan qu’a tourné Bunuel est celui de l’œil tranché dans Le chien andalou. Son tout dernier est celui de la femme dans la vitrine qui recoud une soie ensanglantée sous le regard de Fernando Rey et de Carole Bouquet, fascinée. C’est mon ex-femme aujourd’hui décédée qui joue le rôle de la couturière.

Quelle étrangeté… L’œuvre de Bunuel s’ouvre sur une déchirure et se termine par une reprise, une réparation.

(3) Le soupirant de Pierre Etaix a obtenu le prix Louis Delluc en 1963

En direct du 58e Festival de Berlin

qui rend hommage à Luis Bunuel,

sur www.ecrannoir.fr

12 Ils ont dit

Je voudrai vous préciser que l’affiche représentant une femme en robe rouge avec une tête de gallinacé est du graphiste polonais Franciszek Starowieyski (1930 – 2009). Beaucoup d’autres affiches sur le site lesaffiches.com

Cher Benoit, te lire, ça, je connais et ne m’en lasse jamais. Je viens de me promener dans ton entretien avec Jean-Claude Carrière et là, je me suis retrouvé voyeur d’une conversation toute en finesse, vivante et extrêmement touchante entre Bunuel, toi et Carrière. Un très bel hommage à cet homme, par toi, à cet autre humain, Luis Bunuel. Un régal dont on ne doit pas se priver. Bravo et donne-nous encore à lire de ces confidences humaines.

Sylvano

Oulala… Il faut du temps (que je prendrai) pour lire tout ceci.

Merci de prendre des nouvelles, je vais bien ne t’en fais pas… comme dit l’autre

Je repars trois jours (sans connection au monde !) et reviendrai lire sans faute même si Bunuel… je l’ai un peu oublié (honte à moi).

Extra cet article sur Bunuel, Benoit. Il restitue la force prodigieuse et dérangeante de son art sans l’entamer. C’est ça que j’aime dans tes textes de blog,. Ils ne dessèchent pas le sujet qu’ils empoignent. Ils ne les vident pas de leur substance par une analyse systématique et intellectuelle au mauvais sens du terme, tu sais, une de ces analyses d’érudits qui assassinent à jamais la force et le mystère des oeuvres à force de les disséquer avec trop de technicité et pas assez d’humilité émotionnelle.

Il est beau, ton site. Il ne ressemble à rien que j’aie pu voir.

Dans quel genre classer ces textes que tu écris ici? Pas des essais, ni des articles, ni des commentaires, ni des analyses.

Peut-être à ranger dans le genre épistolaire : tes lettres d’amour au cinéma.

Je t’embrasse.

Et je souhaite de tout mon coeur qu’il neige cet été.

Hélène

Salut Benoit,

Mon film sur Henri Texier (dont tu avais vu un pré montage au tout début) sort en DVD le 7 mars. J’ai un accord de distribution, le film sera disponible dans les magasins Fnac et Virgin.

J’aimerais t’envoyer un DVD, qui sait peut-être souhaiteras tu en parler dans cinegotier ?

Bien à toi

Fabrice Radenac

Coucou Benoit,

Merci pour ton mail. Formidable contenu !

J’espere que tu te portes bien et que tu prends soin

de toi.

Je t’appelle pour qu’on se fasse un petit diner en

Mars.

Grosses bises

Isabelle

Cher Benoit Gautier,

Merci & Amicalement à vous. Jean-Claude Carrière

Ciao Benoît,

toujours bien tes cineg. :

vraiment bien l’entretien avec Jean-Claude C.

Je t’embrasse. Renato B.

Excellent et passionnant ! Toujours bien écrit.

encore !

Superman

Bonsoir cher Benoit,

Et voici la fin de ce voyage « bunuelien » par un certain benoit…

Bien, très bien même…limpidité labyrinthique, clarté obscure et élégance froide. Il fallait bien cela pour le maître Andalou. Je vois, malgré la fatigue, que ta plume ne cesse de battre. Tes pics de lassitude lors de la réunion sont oubliés et tu as mis ta verve au service d’un des plus grands cinéastes du XXème Siècle. Encore bravo.

Le sybarite Geo

Thanks, Benoît.

Avis et baisers,

Michèle Hechter

merci pour ce magnifique travail

une grande leçon d’un cinéma disparu (regretté?)

les deux articles sont en ligne.

Vincy